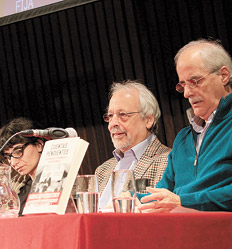

Página/12, 15.9.13

“Imagino una placa en la entrada de la Sociedad Rural

que diga ‘Esta institución fue cómplice del terrorismo de Estado’”, dio

como ejemplo Horacio Verbitsky sobre una posible consecuencia de la

creación de una comisión nacional de la verdad que investigue la

complicidad económica con la dictadura. Del medio millar de personas que

desbordó el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional

surgieron risas, que el periodista interrumpió. “No se rían. Parece

imposible pero hemos hecho muchas cosas que parecían imposibles. En los

organismos, solemos decir que lo imposible sólo lleva un poco más de

tiempo”, contó el presidente del CELS, y la sala estalló en un aplauso.

“Imagino una placa en la entrada de la Sociedad Rural

que diga ‘Esta institución fue cómplice del terrorismo de Estado’”, dio

como ejemplo Horacio Verbitsky sobre una posible consecuencia de la

creación de una comisión nacional de la verdad que investigue la

complicidad económica con la dictadura. Del medio millar de personas que

desbordó el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional

surgieron risas, que el periodista interrumpió. “No se rían. Parece

imposible pero hemos hecho muchas cosas que parecían imposibles. En los

organismos, solemos decir que lo imposible sólo lleva un poco más de

tiempo”, contó el presidente del CELS, y la sala estalló en un aplauso.“No somos pioneros”, admitió Verbitsky y citó estudios de casos como Acindar, Techint, Ledesma, Ford o Mercedes-Benz e investigaciones como las de Papel Prensa o la Comisión Nacional de Valores. Hizo un repaso por los capítulos del libro y explicó que uno de los objetivos fue “mostrar las distintas caras de la complicidad (de los grupos económicos) y cómo el poder del Estado fue usado con distintos fines”. La propuesta central, concluyó, es crear por ley una comisión con recursos, facultades y especialistas de distintas disciplinas.

Bohoslavsky se refirió al déficit de legitimidad de los gobiernos autoritarios, a su necesidad “de comprar voluntades en las elites”, y explicó que, en el caso argentino, “el apoyo económico, financiero e institucional” de los grupos económicos fue “esencial para la sustentabilidad política del gobierno”. Cuentas pendientes ofrece un marco teórico y conceptual para entender la suma de casos conocidos, dijo, y destacó la importancia “de ponerles nombre a muchos crímenes”. Diferenció los abordajes desde el derecho penal, el civil y el derecho a la verdad y se preguntó por las consecuencias que podría tener el trabajo de una comisión investigadora. “¿Se caería el cielo? No creo, pero tampoco será fácil”, admitió, y advirtió que no faltarán “actores de mucho peso que tratarán de universalizar el temor de una supuesta avanzada de los derechos humanos sobre la economía”, cuando “sólo se trata de aplicar estándares básicos de derechos humanos”.

“La dictadura inauguró un patrón de acumulación específico” que tuvo su “etapa superior” en la década del ’90 y se prolongó hasta 2001, explicó Basualdo. Ese patrón caracterizado por el endeudamiento externo y la fuga de capitales dio inicio a la más profunda redistribución del ingreso, a la desindustrialización y a la anulación de los derechos de los trabajadores, agregó el economista de Flacso, y recordó que en 1977 Rodolfo Walsh advirtió que la política económica de la Junta “castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. El nuevo bloque de poder se conformó con la asociación de grupos económicos y capital financiero internacional, resumió, y destacó que “la hegemonía en la conducción del Estado” la tuvieron grandes grupos como Bunge & Born, Bemberg, Acindar, Loma Negra, Clarín o Macri, entre otros.

“Algunos pocos casos de responsabilidad empresaria fueron captados desde la lógica penal”, explicó Dandan y se detuvo en el Ingenio Ledesma y el empresario Pedro Blaquier, quien aportó vehículos y choferes a grupos de tareas de Jujuy, según probó el juez Fernando Poviña. La periodista especializada en juicios por delitos de lesa humanidad reprodujo sus diálogos con víctimas jujeñas, la resignación de una madre de desaparecidos mientras Blaquier burlaba las indagatorias y la “ocupación del espacio de lo público” por parte de Ledesma.

Taiana consideró que es la dimensión política la que “debe hacernos reflexionar y abrir espacios” para avanzar en la penal y en la civil, y destacó que “el derecho a la verdad no es sólo de las víctimas: la sociedad tiene derecho a saber qué pasó y por qué”. Recordó que en los últimos años de la dictadura hubo debates incipientes sobre las responsabilidades civiles, pero tras la guerra de Malvinas “el poder económico dio un paso atrás para que sólo aparecieran las responsabilidades más obvias de los criminales”, a las que se limitó la Conadep. Verbitsky recordó entonces un dato que sintetiza el éxito de la estrategia empresarial para difuminar sus responsabilidades y seguir adelante con sus negocios: el día de la audiencia inicial del Juicio a las Juntas, los denominados “capitanes de la industria” se reunieron en Olivos con el presidente Raúl Alfonsín. Como muestra de apoyo al juicio donaron una fotocopiadora para la fiscalía de Julio Strassera. “Esa misma semana –recordó el periodista–, Alfonsín anunció la economía de guerra contra los salarios.”

No hay comentarios:

Publicar un comentario